近日

中国科考队在广东韶关丹霞山

发现了新物种“昭璇梨”

该物种目前仅在丹霞山发现

堪称丹霞红层生态系统的“独家代言人”之一

其命名是为致敬中国地理学家

丹霞地貌研究学者

华师地理学系教授曾昭璇

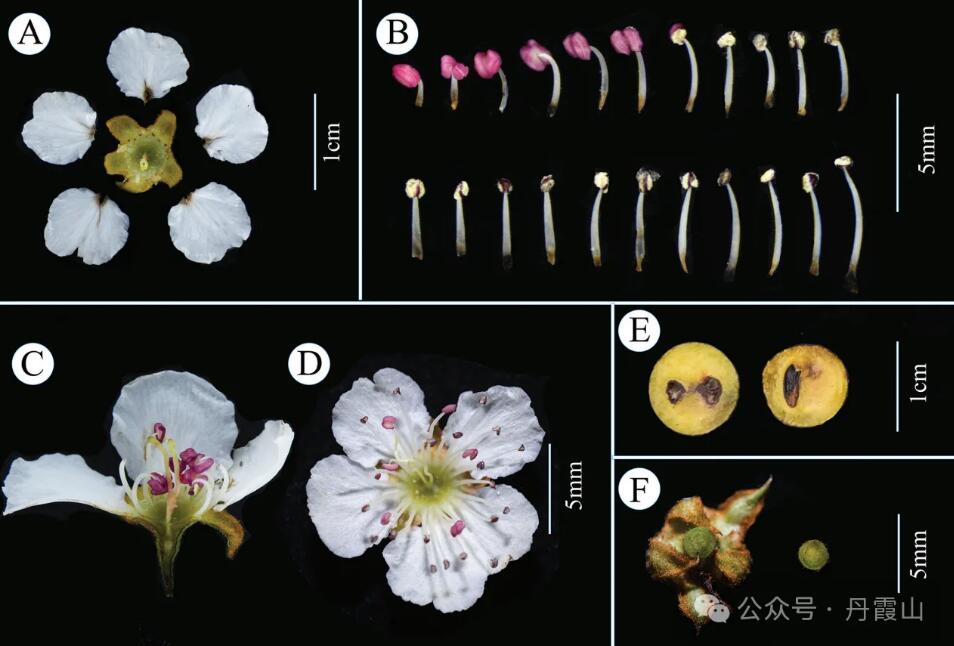

日前,在联合国认证的世界自然遗产广东韶关丹霞山,中山大学与中国科学院联合科考队发现了新物种——昭璇梨(Pyrus zhaoxuanii),这是丹霞山拟建国家公园区域累计发现的第51个新物种。

在海拔200-600米的陡坡上,形态独特的昭璇梨生长其间。相较于常见的豆梨,昭璇梨为灌木而非乔木,有更小的倒卵形叶子和更短的叶柄,长有密集的枝刺,能更好地适应丹霞地貌陡坡干旱的生存环境,在以“顶平、身陡、麓缓”为典型特征的丹霞地貌中,昭璇梨在垂直发育的砂砾岩上,唯有紧贴岩壁、减少蒸腾才能更好地存活。

样本收集回来后,科研团队进行了形态学研究和系统发育分析,通过使用系统发育基因组学与群体遗传学的研究方法,证明了这是一个未被发现的全新物种,并将其命名为“昭璇梨”。这种曾被误认为豆梨近亲的植物,最终通过基因组重测序揭开了身世之谜。这项新发现“不仅为植物分类学提供新范式,更揭示了丹霞山作为‘物种演化实验室’的独特地位。”

“昭璇梨”的命名颇有深意

“昭璇”二字

是为了致敬80年前手持地质锤

奔赴丹霞实地测量的先驱

华师曾昭璇教授

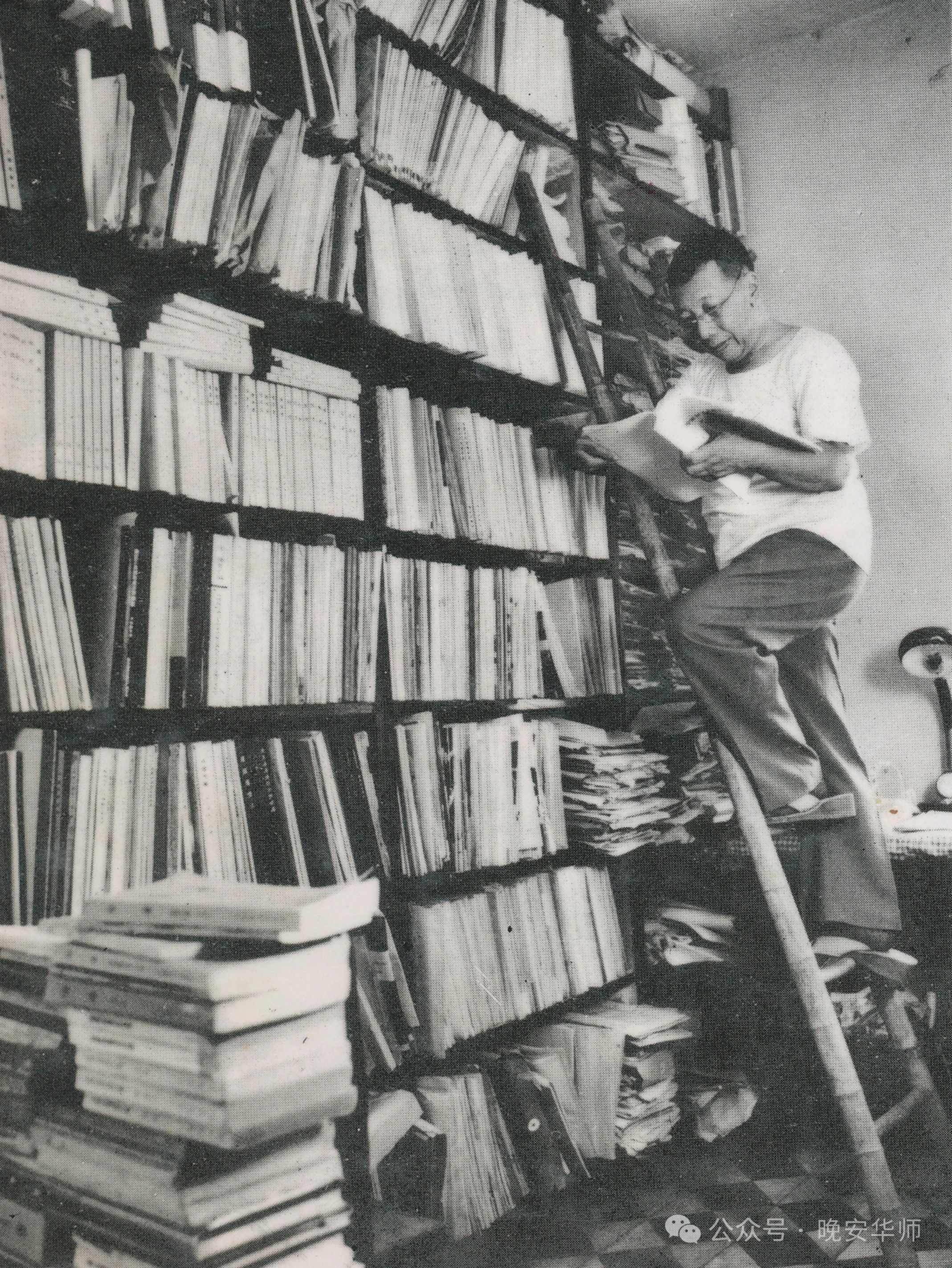

曾昭璇先生生前系华师地理科学学院教授,是国内外著名地理学家、教育家,是我国岩石地貌学研究领域的先驱和代表,在地貌学、第四纪地质学、历史地理学、人类地理学等学科领域成就卓著,2004年获“中国地理科学成就奖”、2006年被中国第四纪研究会授予“功勋科学家”称号。

曾昭璇师从岭南近代地理学大家吴尚时教授,曾作为助手与吴尚时一道赴丹霞山开展调查研究,系统论述了粤北红色岩系的地质和地貌,并首次科学分析了丹霞地貌的成因。1978年,“丹霞地貌”作为正式的地貌学专业名词,第一次由曾昭璇提出并正式使用,在国内外影响深远。

曾昭璇十分重视岩石要素对地貌的作用。二十世纪四十年代,他开始从地质学和岩石学的角度研究粤北红层及其地貌表现,发表大量关于中国东南部红层与丹霞地貌的文章,1960年出版《岩石地形学》专著,1981年与其学生黄少敏教授合作撰写《中国自然地理——地貌》大型丛书的“红层地貌、花岗岩地貌”部分。曾昭璇系统研究了中国红层及其丹霞地貌的岩石特点、构造变动和外力作用,将在红色砂岩上发育的丹霞地貌总结出5种基本类型,论述了岩石构造和外力作用在丹霞地貌发育中的关系,在国内开辟了丹霞地貌作为一种地貌类型的研究方向,成为我国丹霞地貌研究的主要奠基人,其研究为后来丹霞山顺利申报“世界自然遗产”作出了贡献。

除了丹霞地貌研究

曾昭璇在海岸地貌方面也有突出贡献

为我国在维护领土领海主权问题上

提供了强有力的历史证据

曾昭璇不仅在岩石地貌学研究方面卓有建树,他也是南海海岸地貌研究的先驱,更是珠江三角洲研究的奠基人和推动者。解放战争时期,早期地质学者何杰接任广东省立文理学院院长,特聘曾昭璇为地理系副教授和代理主任,为新中国成立后重建地理系做准备。1951年10月,华南师范学院组建成立,作为组建基础的广东省文理学院教职员工150人留任,其中地理系便有曾昭璇。

曾昭璇接过地理系“掌门人”这个担子,积极带领师生开展科研活动与实地考察,在珠江三角洲和华南海岸地貌研究方面取得突出成绩。50年代初期,曾昭璇常常组织地理系师生进行南海海岸地貌调查,特别是徒步考察台山从广海到那扶上100公里的海岸线,为地理系研究南海海岸迈出了坚实的一步。1957年,曾昭璇与杨德元主持珠江三角洲的综合考察,并写成《珠江三角洲地貌类型》一文,发表于《华南师院学报》。这篇论文重申和丰富了“广花平原”的概念,同时提出“冲缺三角洲”和“华南型海岸”的新概念,发展了1947年他与吴尚时教授共同创立的珠江三角洲学说,为后人的研究提供了借鉴。

经过长年累月的研究实践,曾昭璇将研究成果转化为一幅幅美丽“画卷”。早在广州解放不久后,曾昭璇就给解放军送去了20万分之一比例尺的珠江三角洲军用地图,被时任广州河南(海珠区)军管会主任的王居义赞叹“军内尚少如此详图,十分有用”。1962年,曾昭璇被聘为广东省地图集编委会委员,为编绘新中国广东卷帙最大的一套地图集呕心沥血。此外,曾昭璇主持编制的《珠江三角洲地貌图》是国家大地图集主要图件之一,达到国内先进水平。

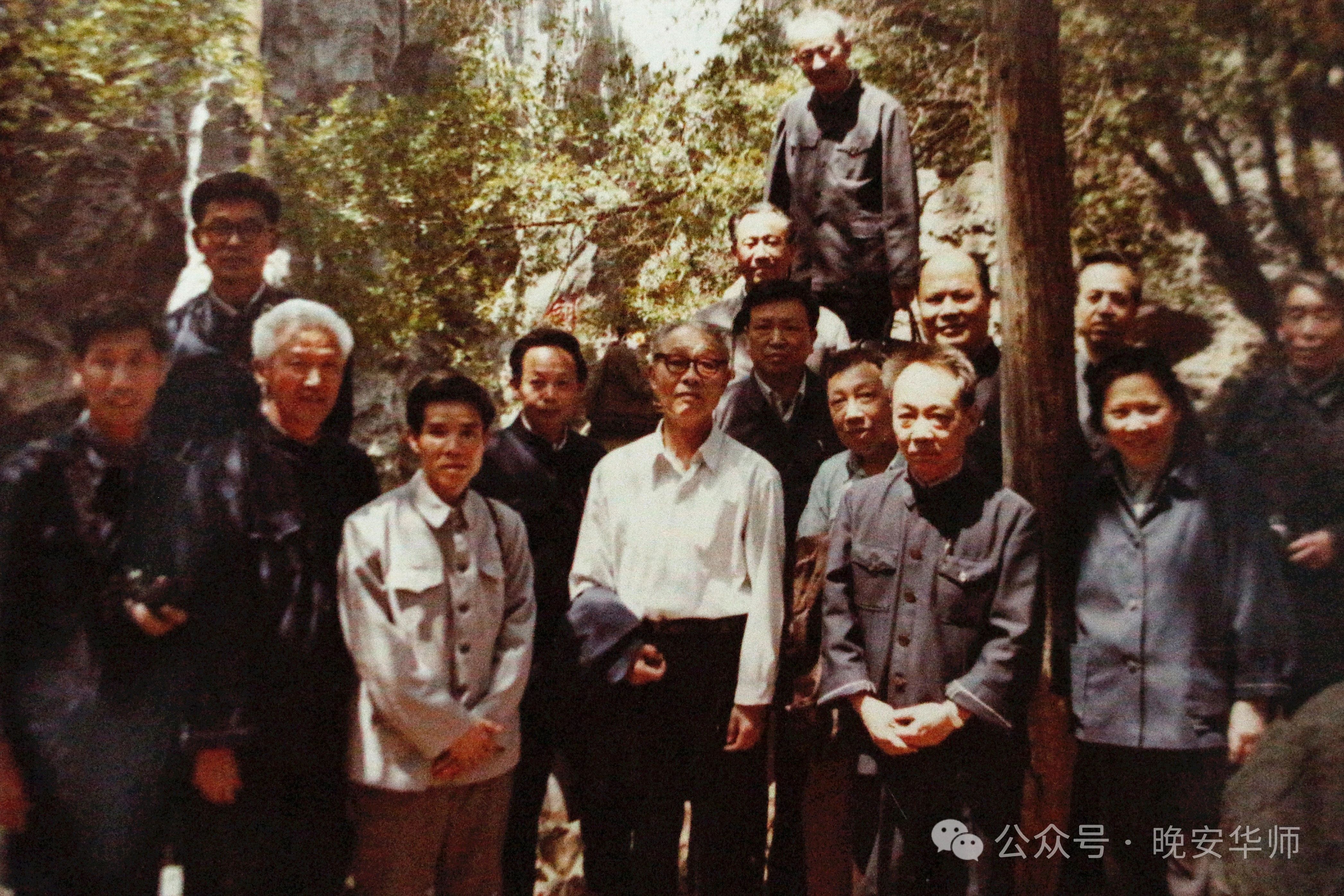

除了完成教学科研任务,曾昭璇还主动服务党和国家需要,深入我国南海开展研究和考察,在海岸分类、海岸类型、海滩岩及老红砂海岸等方面作出积极贡献。1964年,曾昭璇接受海军科委的任务,对南海珊瑚礁进行研究,与黄少敏等三位助教来到了海南岛考察珊瑚礁海岸地貌。

这次考察采集了不少标本,经过整理和分析研究,取得了丰硕成果:一是编绘出珊瑚礁分布图,纠正了外国学者的错误结论;二是总结出“红树林海岸发育规律”,是我国红树林海岸研究的先驱之一;三是总结出海岸类型分类方法,填补国际上该领域的空缺;四是对“海滩岩”作了开创性研究,他们写成的《试论南海沿岸“海岸砾岩”的成因及其地形学意义》是我国第一篇海滩岩学术论文;五是对华南海岸“老红砂”做了开创性研究,同时总结出“沙堤发育等距定则”。曾昭璇的系列研究,解决了南海环礁的成因问题,补充了达尔文提出的“火山下沉说”的不足,推动了我国珊瑚礁地貌的研究,在维护我国南海的领土、领海主权问题上提供了强有力的历史证据。

数十载躬耕教坛

曾昭璇不仅开创新学科

做深做实广州历史地理研究

还悉心培养了众多地理学科人才

收获了国家和社会的广泛赞誉

“我只是个教师,不是专家。”曾昭璇常常说道。作为一名教育工作者,他非常重视人才培养,经常亲自教授自然地理、地貌学等基础课程,毫无保留地把多年成果和心得传授给学生。在他的课堂上,他常常带上干粮领着学生去野外考察,比如去沙河观察瀑布,去流溪河研究曲流,去黄花冈认识沟谷侵蚀,去西樵山考察火山沉积,去罗浮山看花岗岩,师生吃住都在一起,学习聊天,其乐融融。他的学生现在还记得,他在讲授“地貌学”第一课时,就是以五山的鸡笼冈作为课堂。

曾昭璇这种理论与实践相结合的教学方式,受到了学生们的欢迎。彼时,地理系莫仲达为了得出关于贵州瀑布和洞穴形成的关系,坚持到野外积累材料,曾昭璇在其答辩时给出“该生提供的图片精美、丰富且翔实,可见其用心”的评语。如今,已为教授的莫仲达回忆道,“曾公让我印象最深的一句话:文无第一,武无第二。曾公说,在学术上要争鸣,只有百家争鸣这种方式,才能推动学术上的发展发达。做学问和比武不一样,比武非决出个输赢高下不可,做学问要踏踏实实地去做开掘的工作,学术没有止境,所以不能用来论输赢。”

曾昭璇非常注重学术研究和学科建设,创建了“岩石地形学”“历史地貌学”学科,创新了“人类地理学”。除了此前对岩石地貌的研究与理论的系统梳理,1985年,他提出建立一门新的“历史地貌学”学科,并就该学科的概念、研究任务、研究方法、理论和实践意义等一系列问题作了详细的论述。他与曾宪珊合作写成《历史地貌学浅论》一书,为地貌学的发展开辟了一个新的方向,是历史地理学的一个新的组成部分。1999年,他广泛吸取人类学、人种学、民族学、民俗学、文化学、社会学、语言学、人文地理学、社会地理学和文化地理学等的相关知识,提出建立新的“人类地理学”,进一步分析人类与地理环境的相互关系,提出建构更具中国特色的新体系。

其中,曾昭璇着重于历史自然地理的研究,他研究的广州历史地理最为详尽且具有代表性。比如,他从广州2000多年前秦汉建制以来的沿革、名称演变、城址拓展、地形及气候变化、井渠濠涌的变迁、港口更替以及景区开发等都作了非常系统、非常全面、非常权威的分析;他提出广州的开发不宜兴建卫星城,应沿珠江的东、西和南面重点发展;1991年完成了著作《广州历史地理》,对广州城建规划有着积极意义。

曾昭璇数十载的倾心付出,得到了师生和业界广泛赞誉。二十世纪八十年代,有着丰富教学和教材编写经验的曾昭璇被国家教委聘请为全国高等学校相关学科的教材编审委员会成员。由曾昭璇编写大纲,华东师范大学严钦尚和曾昭璇主编,华师吴正、黄少敏参加编写的《地貌学》,出版后深受各高等师范院校的欢迎,多次重印,1988年荣获国家教育委员会高等学校优秀教材一等奖。

在后来的中国地理学会成立85周年庆祝大会上,学界一致认为,曾昭璇、曾宪珊的《历史地貌学浅论》一书“从理论高度提出独立框架,创建了历史地貌学这一历史自然地理的分支学科,填补了学科空白,具有开创性的意义”。此外,曾昭璇、黄少敏的《珠江三角洲历史地貌研究》,从具体的课题研究说明历史地貌学理论体系和实用意义,曾昭璇的《广州历史地理》被认为是“近10年来城市历史地理方面最有代表性的成果”。1997年,曾昭璇与地理系的韩渊丰、刘南威合作的项目获得1996年度国家教委科技进步奖中国自然区域及开发整治研究二等奖。

如今,地理科学学院继承曾昭璇先生遗志,开办了“曾昭璇班”(华师地理学拔尖学生基地班)、开设了“曾昭璇讲座”、设置了“曾昭璇基金”,将曾昭璇先生的学术影响力和人格感染力继续延续。无数华师地理学人俯考江海、仰观天文,科研上坚毅求索,共同铸就了一段光辉岁月,也熏陶了代代地理人求知的心灵。

曾公以一腔热血

投身地理学研究与建设

倾心培育一代代地理英才

其教诲犹在耳畔

其精神永驻心间

激励后人不断求索

奋楫争先 砥砺前行

来源 | 晚安华师